業務効率化や在庫管理の精度向上を目指す現場で、近年注目を集めているのが「RFID(アールエフアイディー)」という技術です。バーコードやQRコードと異なり、離れた場所や遮蔽物のある状況でも活用できます。小売業や物流、医療、製造などさまざまな業界で活用が進んでおり、業務の自動化や省人化を実現する重要なツールとして導入が進んでいる最先端技術です。

本記事では、RFIDの基本的な仕組みからメリット・デメリット、タグの種類、実際の活用事例、導入時の注意点に至るまでを幅広く解説します。導入を検討している方や、すでに活用しているが改善策を探している方にとって、実践的な理解を深められる内容です。

RFIDとは?

RFIDとは「Radio Frequency Identification」の略で、無線周波数を利用して情報を読み取る自動認識技術の一種です。対象物に取り付けられたタグ(RFタグ)に記録されたデータを、リーダーと呼ばれる装置が非接触で読み取ることで、商品や物品、人の識別・管理などを行う仕組みです。すでに多くの分野で導入されており、在庫管理、物流、医療、セキュリティ分野などで活用されています。

バーコードやQRコードと違い、直接タグに触れたり視認したりする必要がないため、読み取りのスピードや効率に優れているのが大きな特徴です。さらに、タグごとにユニークなIDを付与できるため、同じ種類の製品でも個体管理が可能になります。RFIDはタグとリーダー、必要に応じてアンテナやソフトウェアを組み合わせることで構成され、運用の規模や目的に応じてさまざまな形で活用できる柔軟性の高い技術です。

RFIDの構成と通信の仕組み

主に「RFタグ(電子タグ)」「リーダー(読み取り装置)」「アンテナ」の3つで構成されています。RFタグには小型のICチップとアンテナが内蔵されており、情報の保持と送受信の役割を担います。リーダーはタグから送信された電波を受信し、そこに記録された情報を読み取ってシステム側に送信します。

通信の仕組みとしては、まずリーダーが電波を発信し、それを受けたタグが自身の情報を電波に乗せて返送します。タグの種類によっては、この電波を電源として利用するもの(パッシブ型)や、あらかじめバッテリーを搭載しているもの(アクティブ型)があります。通信距離や用途に応じて、周波数帯や通信方式も使い分けられます。このような無線通信を活用することで、人手を介さずに多くの情報を一括で処理することが可能になります。

バーコードやQRコードとの違い

RFIDとバーコード、QRコードはいずれも物品の識別や管理に使われる技術ですが、運用方法や性能には大きな違いがあります。バーコードやQRコードは「視認型」であり、スキャナーでコードを読み取るには目視可能な状態にする必要があります。一方、RFIDは「非接触型」で、タグが見えない状態でも電波によって情報の読み取りが可能です。

また、読み取り速度や範囲にも差があります。バーコードやQRコードは一つひとつの読み取りが必要ですが、RFIDは複数のタグを同時に読み取ることができ、作業効率の大幅な向上が期待されます。さらに、タグに記録された情報の書き換えや追加もできる点で、用途の幅広さが際立ちます。これらの違いから、管理の精度やスピードが求められる現場では積極的な導入が進んでいます。

RFIDとICタグ・電子タグとの関係

関連してよく使われる用語に「ICタグ」「電子タグ」「RFタグ」などがありますが、これらは基本的に同じ技術を指す言葉です。厳密には、それぞれが焦点を当てている部分が異なります。「RFタグ(Radio Frequencyタグ)」は、無線周波数によって情報を送受信するタグ全般を指し、最も広い意味を持ちます。

「ICタグ」は、タグ内部にICチップ(集積回路)を内蔵し、情報の記録や識別を可能にしたものです。これはRFID技術を活用した代表的なタグであり、データの保存量が多く、書き換えも可能です。一方「電子タグ」という呼び方は、ICチップに加えてバッテリーやセンサーなどを搭載した高機能なタグを指す場合もあり、やや広義に使われることがあります。

つまり、RFIDは通信技術そのものであり、それを実現するためのタグとしてICタグや電子タグが存在するという構造です。運用上はこれらの名称が混在することもありますが、どれもRFIDの仕組みに基づいた製品であり、用途や機能によって呼び分けられているに過ぎません。正しい理解をもって使い分けることで、導入や選定時の混乱を避けることができます。

RFIDのメリットと強み

RFIDは、バーコードやQRコードに比べて読み取りの自由度が高く、業務効率を大幅に向上させる点で注目されています。タグに触れずに遠くからでも情報を取得できることに加え、汚れや視界不良の影響を受けにくいことから、過酷な現場環境でも活躍します。また、複数タグの同時読み取りやデータの書き換えが可能な点も、他の識別技術とは異なる強みです。

非接触・遠距離でも読み取り可能

最大の特徴のひとつが、リーダーとタグが非接触でも通信できる点です。バーコードやQRコードでは、スキャナーを対象物に近づけて正確に読み取る必要がありますが、RFIDでは数センチから数メートル離れた場所にあるタグでも、電波によって情報を取得できます。これにより、作業者が一つひとつの製品に手を伸ばす必要がなくなり、スピードと安全性の両立が図れます。

特に物流倉庫や製造現場など、広いスペースで多くの物品を扱う現場では、非接触での読み取りが作業負担の軽減につながります。また、タグが箱の中や袋の内側、視界に入らない位置にあっても情報を取得できるため、梱包や保管の状態を変えずに識別作業が行えます。

UHF帯など高周波を使用するタグでは、読み取り距離が数メートル以上に及ぶものもあり、大型設備や高所に設置された資材の管理にも適しています。人手をかけずに一括で情報を把握できるため、省人化や自動化を進めたい現場において、非接触・遠距離対応の利点は非常に大きな効果を発揮します。

複数タグの一括スキャンが可能

大きな利点の一つに、複数のタグを一度にスキャンできるという特徴があります。バーコードやQRコードの場合、スキャナーで一つずつ照準を合わせて読み取る必要があるため、読み取り作業に時間と手間がかかります。しかしRFIDでは、電波によって一括でタグ情報を取得できるため、読み取り対象が10個でも100個でも、基本的に読み取り動作は1回で済みます。

この一括読み取り機能は、特に在庫管理や出荷検品などの場面で大きな力を発揮します。たとえば、段ボール箱やパレット単位でまとめられた商品の中にあるRFIDタグを、一括で読み取ることで、手作業による確認が不要となり、人的ミスの防止にもつながります。また、タグ同士が近接していても衝突することなく、正確に識別できるように設計されているため、混在した状態でも問題ありません。

これにより、作業時間を短縮し、業務全体のスピードアップを実現できるため、人件費の削減やスループットの向上にも寄与します。多品種・大量の商品を扱う現場では、一括読み取り機能が業務効率化の鍵となります。

汚れや遮蔽物の影響を受けにくい

RFIDは、タグが汚れていたり、視界に入らない場所にあっても情報の読み取りが可能です。バーコードやQRコードは、印字された情報を光学的に読み取るため、汚れや擦れ、シワなどがあると認識エラーが発生しやすく、再読み取りが必要になります。一方で電波を利用する非接触通信であれば、表面の状態に左右されにくく、視認できない位置にあるタグでも正確にデータを取得可能です。

この特性は、粉塵や油分、水分が付着しやすい現場や、梱包材・包装紙に覆われた商品を扱う場面で特に有効でしょう。また、タグが衣類の内側に縫い込まれていたり、段ボールの中に入っていても、読み取りの精度は大きく低下しません。さらに、タグがプラスチックや紙などの非金属素材に付けられていれば、遮蔽物があっても十分な通信性能が発揮されます。

こうした環境耐性の高さにより、従来の読み取り方式では対応しにくかった現場にも導入可能となりました。業務の安定性や精度を保つために、汚れや遮蔽の影響を受けにくいという特性は、現場の信頼性を高める重要な要素となります。

データの書き換え・追記ができる

RFIDのタグには、情報の書き換えや追記が可能なタイプがあり、これも大きなメリットのひとつです。バーコードやQRコードは、印刷された時点で情報が固定され、その後変更することはできません。しかしRFIDタグにはICチップが組み込まれており、リーダーを使って新しい情報を上書きしたり、追加情報を追記したりすることが可能です。

この機能は、在庫管理や製造業、物流など、リアルタイムで情報を更新する必要がある現場で特に役立ちます。たとえば、製造工程の進捗状況や検査結果をタグに記録していけば、製品の状態を一元的に把握することができます。物流では、入荷・出荷のタイミングや配送先情報を追記しながら運用することで、トレーサビリティの精度も向上します。

また、書き換え可能なタグは繰り返し使用できるため、運用コストの削減にもつながります。再利用が可能なタグを活用すれば、環境負荷を抑えた運用も実現可能です。状況に応じて柔軟に情報を更新できるという点で、静的な管理から動的な管理へと進化させる力を持っています。

セキュリティ性と耐久性の高さ

セキュリティ面でも優れており、情報の不正取得や改ざんを防ぐ対策が施されている点が特徴です。多くのタグにはパスワード保護機能や暗号化技術が導入されており、読み取り・書き込みの制限をかけることが可能です。これにより、外部からの不正アクセスやデータ改ざんのリスクを最小限に抑えることができます。

タグ自体の構造が丈夫に設計されているため、耐久性にも優れています。バーコードのように印刷面が擦れて読み取れなくなる心配がなく、多少の摩耗や衝撃にも耐える仕様となっているタグが多く流通しています。耐水性や耐熱性に優れた素材を使ったタグであれば、工場や屋外、冷蔵・冷凍環境など、厳しい使用条件下でも安定した運用が可能です。

また、RFIDの特性上、物理的な接触が不要なため、読み取り部分の劣化も少なく、システム全体としての寿命も長くなります。長期間にわたる安定運用を前提とする場合でも、信頼性の高い選択肢といえます。セキュリティ性と耐久性の両面から、高度な管理が求められる現場に適した技術です。

RFIDのデメリットと導入時の注意点

RFIDは多くの利点を持つ一方で、導入には注意すべき課題も存在します。特に、コスト面や読み取り環境への影響といった点は、導入前に十分な検討が必要です。特性を理解しないまま導入を進めると、期待した効果が得られなかったり、運用の継続が困難になる可能性もあります。ここでは、代表的なデメリットと導入時の注意点を解説します。

コストが高くなりやすい

最も大きな障壁となるのが、コストの問題です。RFIDタグは一つあたり数十円から高価なものでは数百円に及ぶことがあり、バーコードのような印刷物に比べて明らかに高コストです。さらに、読み取り用のリーダーやアンテナ、データ管理システムといった周辺機器の導入にも費用がかかります。

加えて、既存の業務フローやシステムに組み込むためには、インフラ整備やシステム改修が必要になる場合もあり、初期投資は決して小さくありません。運用開始後も、タグの補充や保守費用、人材教育など継続的なコストが発生します。

このため、導入によって明確な業務効率化や人件費削減が見込めるケースに適しています。費用対効果を事前にしっかりと試算し、必要最小限の範囲から段階的に導入することで、リスクを抑えることが可能です。すべての業務に一律で適用するのではなく、コストに見合った活用法を見極めることが、成功する導入の鍵となります。

読み取りエラーが発生することがある

RFIDは電波を利用して情報の送受信を行うため、周囲の環境に影響を受けることがあります。特に水や金属の存在は、通信に大きな支障をきたす要因になりやすいです。水は電波を吸収し、金属は電波を反射する性質があるため、タグの位置や向きによっては、情報がうまく読み取れないケースが生じます。

たとえば、液体製品や濡れた環境下にタグを取り付ける場合、読み取り距離が極端に短くなったり、完全に通信が遮断されることもあります。同様に、金属製の部品や器具にタグを貼り付けると、タグからの電波が乱反射して正確なデータが取得できないことがあります。

このような読み取りエラーを防ぐには、専用の金属対応タグや耐水性に優れたタグを使用する、取り付け位置を調整する、間に絶縁体を挟むなどの工夫が必要です。また、事前に想定される環境で十分なテストを行い、実運用に支障が出ないよう設計段階から配慮することが求められます。導入前の確認と準備が、RFID運用の安定性を大きく左右します。

運用環境や対象物によって精度が変動

RFIDの読み取り精度は、運用する環境やタグを取り付ける対象物の性質によって大きく変動します。屋外か屋内か、周囲に障害物があるかないか、またタグの向きや材質、密集の度合いなど、さまざまな条件が読み取り成功率に影響を与えます。

たとえば、工場や倉庫などで高温・多湿・粉塵の多い環境では、タグの耐久性が試されるだけでなく、リーダーの電波が干渉を受ける可能性もあります。さらに、RFIDタグを人や動物に取り付ける場合、体内の水分によって通信が不安定になることもあります。また、読み取り角度がズレていたり、複数のタグが密集していると、電波の干渉やタグの識別ミスが発生することもあります。

このような問題を回避するには、実際の運用現場を想定したテストを繰り返し行い、最適なタグの種類や配置方法、周波数帯の選定を行う必要があります。タグの特性と環境条件のマッチングが不十分なまま導入を進めると、読み取りエラーが頻発し、かえって作業効率を低下させるリスクもあります。適切な環境設計と事前検証が、有効活用するためには重要です。

RFIDタグの種類と選び方

RFIDタグにはさまざまな種類があり、用途や設置環境によって最適なタイプを選ぶことが重要です。タグの分類方法にはいくつかありますが、特に注目すべきなのが「電源方式」や「周波数帯域」の違いです。タグの選定を誤ると、読み取り精度や耐久性に支障が出る可能性があるため、事前に各タイプの特性を把握しておく必要があります。ここではまず、電源方式による代表的な分類について解説します。

電源方式による分類

主に、タグ内部に電源を持つかどうかによって「パッシブタグ」「アクティブタグ」「セミパッシブタグ」の3種類に分けられます。それぞれの特性と用途を理解することで、現場に適したタグの選定が可能になります。

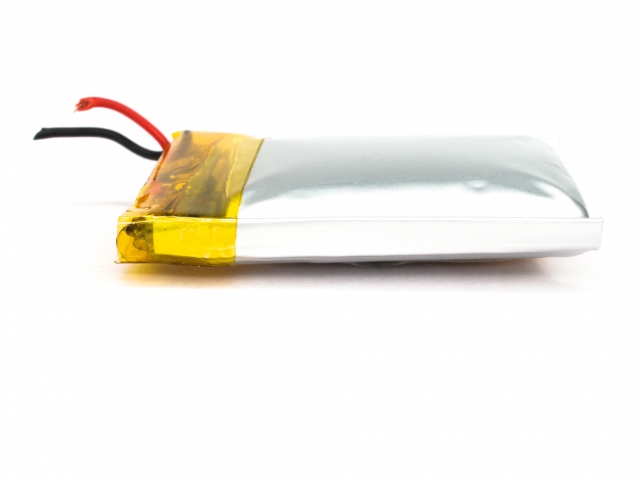

パッシブタグは、内蔵電源を持たず、リーダーから送信される電波を受けて駆動するタイプです。構造がシンプルで安価なため、使い捨て用途や大量導入に向いています。読み取り距離は数cm〜数m程度と限定されますが、コスト重視の現場では最も一般的な選択肢です。

アクティブタグはバッテリーを内蔵しており、自ら電波を発信できます。そのため読み取り距離が長く、数十メートルに及ぶこともあります。高価ではありますが、位置管理や長距離通信が必要な用途に最適です。

セミパッシブタグ(バッテリーアシスト型)は、アクティブ同様にバッテリーを持ちますが、タグ自体は電波を発信せず、受信やデータ処理の補助に使用されます。読み取り距離は中程度で、パッシブより安定した通信が可能です。用途や通信範囲、コストのバランスを考慮して、最適な方式を選ぶことが重要です。

周波数による分類(LF/HF/UHF/マイクロ波帯)

RFIDは使用する周波数帯によっても分類され、それぞれ通信距離やデータ伝送の特性が異なります。代表的な分類には、低周波(LF)、高周波(HF)、超高周波(UHF)、マイクロ波帯の4種類があります。

LF帯(125~134kHz)は通信距離が短く、数cm程度ですが、水や金属の影響を受けにくいため、動物識別や車両アクセス制御などに使われます。HF帯(13.56MHz)は通信距離が数十cmで、比較的安定した通信が可能です。交通系ICカードや図書館の貸出管理など、日常生活でも多く使われています。

UHF帯(860~960MHz)は読み取り距離が長く、数メートルから十数メートルに及びます。広範囲の一括スキャンが可能なため、物流や在庫管理の分野で広く活用されています。ただし、水分や金属の影響を受けやすいという特性もあります。

マイクロ波帯(2.45GHz)はさらに高速な通信が可能ですが、コストや消費電力の面から用途は限定的です。選定時には、通信距離、環境条件、システム構成を考慮して最適な周波数帯を選ぶことが重要です。

使用目的に応じたタグの選び方

RFIDタグを選ぶ際は、具体的な使用目的と現場の条件に合ったタグを選定することが不可欠です。タグの誤選定は読み取りエラーや業務効率の低下を招くため、以下のような観点から慎重な判断が求められます。

まず、読み取り距離がどれだけ必要かを明確にしましょう。近距離での認証に使うのか、それとも倉庫内の数メートル先にある在庫を一括管理したいのかによって、選ぶべきタグの仕様は大きく異なります。次に、対象物の材質も重要です。金属や液体を含む物に使用する場合は、専用の対応タグを選ぶ必要があります。

タグのサイズや取り付け方法も、現場に合ったものを選ぶことが大切です。たとえば、医療機器のようにスペースが限られる対象には小型・薄型タイプが求められます。さらに、タグに記録する情報の量や更新の有無も考慮すべき要素です。情報を頻繁に書き換えるなら書き換え可能なメモリを持つタグが適しています。

こうした複数の条件を整理し、目的に合ったタグを選ぶことで、性能を最大限に引き出すことができます。導入前のテストも有効です。

RFID導入時によくある失敗と対策

RFIDの導入には、設計段階での見落としや環境への配慮の不足から失敗するケースも少なくありません。タグの選定ミスや通信環境の不整備、運用体制の準備不足などが、現場での問題を引き起こすことがあります。この章では、導入過程でよくある落とし穴と、事前に講じるべき対策をわかりやすく解説します。

対象物の素材や環境との相性

RFIDの性能は、タグを取り付ける対象物の素材によって大きく左右されます。特に金属や水分を多く含む素材は、RFIDが利用する電波を反射・吸収してしまうため、読み取り精度が著しく低下することがあります。こうした問題は、タグの選定や設置方法を工夫することで、ある程度回避可能です。

まず、金属対応タグ(オンメタルタグ)を使用することで、金属表面でも安定した通信を確保できます。これらは反射対策として電波を遮断しない素材を組み込んでおり、金属棚や機械類への貼付に適しています。また、水分の影響を受けやすい食品パッケージや人体への装着時には、高周波帯ではなく低周波またはHF帯のタグを選ぶと、通信が安定しやすくなります。

加えて、タグと対象物の間に絶縁体となる素材(スポンジや樹脂シートなど)を挟むことで、電波干渉を緩和する方法も効果的です。事前に設置環境での動作テストを行い、干渉の有無を確認した上で適切な対応をとることが、失敗を防ぐポイントになります。素材特性を無視した導入は、読み取り不良の大きな原因となるため注意が必要です。

運用頻度や読取距離を見誤る

RFIDの導入で失敗が起こりやすい要因の一つに、現場の運用頻度や読み取り距離を無視した機器選定があります。読み取り回数が多い現場で低耐久のタグを使ったり、長距離読取が必要なのに近距離用タグやリーダーを選んでしまうと、運用トラブルや無駄なコスト発生につながります。

運用頻度が高く、タグの再利用を前提とする現場では、耐久性に優れたタグを選ぶ必要があります。工場や倉庫などの過酷な環境下では、防塵・耐熱・防水機能を備えた産業用RFIDタグが有効です。また、物流や搬送ラインなど、商品が高速で移動する現場では、読み取り速度の高いリーダーが求められます。

読取距離については、用途に応じた周波数帯やアンテナ出力の調整が不可欠です。たとえば、手元での読み取りであればHF帯やLF帯のリーダーが適しますが、遠隔から一括で情報を取得したい場合はUHF帯のリーダーと高出力アンテナの組み合わせが必要になります。

タグとリーダーの性能だけでなく、使用環境との相性も含めた「総合的な機器構成」の検討が重要です。現場の要件に合わない機器選定は、導入後のパフォーマンス低下やメンテナンス負担を増加させる要因となるため、慎重な選定が求められます。

情報量や桁数に限度がある

RFIDタグにはそれぞれ記録できる情報量や桁数に限りがあり、用途に応じて適切なメモリ容量を持つタグを選ぶことが重要です。情報量が多い場合や、運用中に複数のデータを追記・更新する必要がある場合は、十分な容量を持ったタグでなければ対応できません。

適切な容量を選定しないと、記録すべき情報が収まらず、運用のたびに手作業で補足管理をする羽目になり、本来の利点が失われてしまいます。たとえば、個体識別だけでよい場合は読み取り専用でも十分ですが、工程ごとの記録や輸送情報の追記を行う運用では、リード/ライト型を選ぶべきです。

また、情報の桁数が多くなる業務では、事前にデータの構成や必要なバイト数を明確にしておく必要があります。管理番号、ロット情報、日時、製造元コードなどを一括で記録する場合、短いメモリでは収まりません。タグの選定段階で情報設計を行い、将来的な情報増加も見越して余裕のある容量を持つ製品を選ぶことが、安全かつ効率的な運用につながります。情報量を甘く見たタグ選定は、運用の足かせになりかねません。

RFIDの活用シーンと業種別事例

RFIDは、その柔軟な特性を活かしてさまざまな業界で活用されています。特に、小売業や物流、医療、公共施設などでは、在庫管理やトレーサビリティ、業務の自動化に役立てられています。ここでは、実際にRFIDを導入して業務効率を高めている企業や施設の事例を取り上げながら、具体的な活用方法や導入による効果を紹介していきます。

ユニクロの事例

ユニクロでは、店舗業務と物流管理の効率化を目的に、全商品へのRFIDタグの導入を実施しています。タグは製品の製造段階で取り付けられ、店舗に届く時点ですでに個品管理が可能な状態になっています。これにより、入荷時の検品作業が従来の手作業から自動化され、大幅な時間短縮と人的ミスの削減を実現しました。

レジにはRFIDリーダーが搭載されており、商品をカゴに入れたままでも複数のタグを一括でスキャンできます。従来のバーコード読み取りに比べて会計処理が迅速になり、待ち時間の短縮による顧客満足度の向上にもつながっています。セルフレジにも応用されており、非接触での決済体験を可能にしています。

さらに、リアルタイムでの在庫把握が可能になったことで、欠品や過剰在庫の発生を抑えた適正な在庫管理が可能になりました。ユニクロは導入を通じて、店舗とEC在庫の一元管理を実現し、オムニチャネル戦略の中核を担うインフラとしてこの技術を活用しています。業務の効率化と顧客体験の向上を同時に実現した好例といえるでしょう。

参考:Yahoo! ニュース

ORIHICAの事例

アパレルブランド「ORIHICA」(AOKIホールディングス)は、2024年1月に全店舗および物流倉庫にRFIDシステムを導入しました。高千穂交易が提供するJohnson Controls製のシステムを採用し、商品にRFIDタグを取り付けた状態で店舗に到着する仕組みです。その結果、店舗では段ボール箱に入ったままでも大量の商品を一括検品でき、担当者の作業時間とミスを大幅に削減しています。

また、レジではタグ付き商品をかごに入れるだけで複数商品を一括スキャンできるようになりました。これによりレジ待ち時間が大幅に短縮され、顧客満足度の向上につながっています。業務効率面でも、従来必要だったバーコードスキャンを個別に行う作業が不要になり、検品や棚卸作業の負担が軽減されています。

これらの効果により、従業員は接客に専念でき、店舗運営の質が向上しています。人手不足が深刻な小売業界において、このような効率化・省力化は大きな強みとなります。ORIHICAでは、RFIDの導入を踏まえた上でさらなるサービス向上を目指しており、顧客体験と業務効率の両立を追求しています。

西東京市図書館の事例

西東京市図書館(中央館・分室・地区館7館)は、2008年6月から蔵書にICタグを貼付したRFID図書館システムの運用を開始しました。導入されたのは、スイス・Bibliotheca社のRFIDシステムです。蔵書やCD・DVDにICタグを貼付し、自動貸出機や返却分別装置、監視ゲート、蔵書管理端末などをセットで導入しています。

これにより、複数冊まとめての貸出処理・返却処理が可能となり、職員の作業負担を大きく軽減しました。利用者の利便性も向上し、返却時の待ち時間短縮やプライバシー保護につながっています。さらに監視ゲートが未登録の蔵書持ち出しをリアルタイムで検知することで、セキュリティ強化にも貢献しています。

同館では13万冊以上の蔵書を効率的に管理できるようになり、職員は利用者対応や館内案内など本来のサービスに時間を割けるようになりました。システム投資額は基本構成で約800万円からとされ

参考:ビジネス+IT

安田倉庫株式会社の事例

安田倉庫株式会社は、物流拠点における在庫管理効率化とトレーサビリティ強化を目的にRFIDシステムを導入しました。特に温度管理が求められる食品倉庫や高価な精密機器の保管環境で活用されており、RFIDタグはパレットや各種コンテナに貼付されています。リーダーは入出庫ゲートや通路天井に設置され、製品が通過するだけで識別・記録が瞬時に行われる構成です。

この導入により、入庫時や出庫時の検品作業が自動化され、従来の手入力やバーコード読み取りに伴うミスが大幅に減少しました。さらに、商品ごとの保管場所や出入口をリアルタイムで追跡できるようになり、トレーサビリティ体制が強化されました。これにより、在庫滞留や誤出荷のリスクも軽減されています。

また、温湿度センサー付きRFIDタグを併用することで、特に温度変化に敏感な医薬品や食品の保管状況をタグ単位で管理できるようになっています。この仕組みは、データの記録・変更に対応した特性を活かし、在庫情報のみならず品質情報の一元管理を可能にしています。

全体として、安田倉庫はRFID導入を通じて、業務効率・トレーサビリティ・品質管理の三つの面で大きな改善を実現しました。特にリアルタイム性と自動化の両立が、物流倉庫の高度な管理体制構築に貢献しています。

参考:PR times

まとめ

RFIDは、非接触で複数の情報を一括で読み取れる点や、汚れや遮蔽物の影響を受けにくいといった特長から、多くの業界で注目されています。タグの電源方式や周波数帯、使用目的に応じた選定を行えば、在庫管理やトレーサビリティ、業務の自動化などに大きく貢献する技術です。

一方で、導入にはコストや読み取り環境、情報量の制約といった課題もあり、失敗を避けるためには事前の設計や環境検証が欠かせません。実際の事例では、アパレル、図書館、物流などでRFIDの効果が明確に表れており、導入による業務改善が実現されています。

自社にとって最適なタグの種類や運用方法を見極めることで、RFIDは大きな力を発揮します。

導入を具体的に検討する際は、現場での活用を想定したrfid製品やシステム構成の情報を事前に確認しておくと参考になります。まずは実証実験(PoC)から無理のない導入を目指すのがおすすめです。